文=佐藤まり子

仲間とともに。王者フランスの優しい素顔

ヨーロッパ大会において最多優勝の実績を誇るフランス。ヨーロッパでは圧倒的な強さだ。「勝って当たり前」と考えているのではと思ったが、キャプテンの伊藤選手は「毎回、大きなプレッシャーを感じています」と語る。

伊藤選手は、フランス生まれフランス育ち。見た目は日本人だが生粋のフランス人だ。EKC28回大会では個人戦優勝の経験もあり、今回、個人戦は惜しくも敗退したが団体戦は優勝。出ばなを捉える鋭い小手が印象的だった。

普段は銀行に勤め、仕事の傍ら代表練習にも励む。どのような気持ちで試合に臨んでいるのか聞いたところ、「仲間と一緒に時間を過ごしたいから、大会に来ています」と語った。意外な答えだった。

「フランスの男子チームはとにかく仲がいいんです。プライベートでもよく遊びます。僕が剣道を続けていられるのは、家族のように仲の良いチームメイトたちのおかげ。彼らと一緒に過ごす時間がとても幸福だから、剣道を続けてきました。新しくチームに入るジュニアたちにも、この空気を感じて好きになって欲しい。

日本や韓国にまだまだ実力が届かないことは、僕たち自身がよくわかっています。でも、世界大会で韓国相手に3-2の結果を残せたのは、このあたたかい雰囲気のおかげだと考えています。これからも仲間を大切に、世界でベスト4入りを目標にして稽古に励みたいです」

前回大会では惜しくも団体戦2位の女子チームは、新人・若手・ベテランが揃う多様なチームだ。若手が勢いを生み、若手が点を取り、ベテランがチームの雰囲気を支えた。決勝戦は4-1の圧勝。他を寄せ付けない強さを見せた。どのようにチームづくりをしてきたのかチームマネージャーのL・ウヌ氏に伺った。

「3年間、コロナの影響でほとんど稽古ができない状態が続きました。ビデオで素振りやトレーニングを毎週行い、ロックダウンが明けてからは合宿も行いましたが、コロナ陽性者が出てしまうなど一筋縄ではいきませんでした。EKCに向けた準備は1年前に始めましたが、ちゃんと稽古ができるようになったのは1月から。しかし、技術面もメンタル面も、充実して臨めたと感じます。今回のチームには若い女子が2人、出産で一時代表を離れたベテランが属していて、みんな仲が良いです。団体戦はスイス戦の中堅から勢いがつき、ガラッと雰囲気が変わり、ポジティブな雰囲気で臨めました」

男子女子共に、コロナ期間中もチームビルディングを意識し、絆を強めたことが男女アベック優勝につながったように感じた。フランスはヨーロッパで圧倒的な存在感と強さを誇るが、勝利を目指すことはもちろん、それを第一の目的にせずに仲間と過ごす時間をとても大切にする優しい素顔を垣間見れた。

逆境を力に。コロナ禍で芽吹いたリーダーシップ

本大会で目を引いたチームの一つにドイツが挙げられる。元々強豪国ではあったが、熱いチームワークを見せた。その中心にいたのは、ベテランのH・オオノ選手だったように感じた。森崎監督は「コロナ禍を経てリーダーとして成長した選手」と語る。記者も国際大会でオオノ選手を見かけることが多々あったが、本大会では静かさの中に強い闘志を感じた。個人戦の準決勝では、 L・プシェヴウオツキ(フランス)に惜しくも敗れたが、メンで真っ向勝負を挑んだ末の結果だ。

オオノ選手は日本人の両親を持つが、ドイツ生まれドイツ育ち。セミナーの際は通訳を担当することも少なくない。オオノ選手をよく知る人は「口数の多い方ではないけれど、あるセミナーで難しい日本語をパッと訳してみせた。きっと頭の中には多くの単語が詰まった知的な人なのだと思う」と評価する。

コロナ禍は多くのものを私たちから奪ったが、逆境を力に変え、リーダーシップを発揮したオオノ選手のようにポジティブな変化も多かった。ドイツは若手が入り新しいチームに生まれ変わった。今後の活躍に期待したい。

今回の大会には、過去にKendo Jidai Internationalで試合結果をレポートしたジュニアの選手たちも参加した。日本と比較するとジュニアの大会は決して多くはない。モチベーションを保つのが難しく競技を去っていく人もいるなかで、コロナ禍を経ても剣道を継続したドイツジュニア選手たちの活躍は非常に喜ばしい出来事だった。F・シュピラレウィッツ選手は個人戦3位も果たしている。今後のジュニアたちの活躍に期待したい。

乾いた砂が水を吸うように。世界を見据えるイギリス

団体戦は惜しくも入賞を逃したが、男女ともに個人戦2位と確かな手応えを残したイギリス。元々、強豪国の一つであり、わかば道場や無名士道場などが有名だ。2016年からコーチを務める樋山監督のもと、月に一回の代表練習でチーム強化を行なってきた。

目を引いたのは、2019年のEKCでジュニアの部で準優勝をしたJ・ライト選手。当時から日本剣道の動画を観て自宅稽古に励むなど、熱心な選手だった。J・ライト選手と同じくわかば道場に所属するK・ルカス選手は、初出場ながら個人戦準優勝の戦績を残した。

「イギリスが勢いを増している」そんな声を聞いたのはEKC前にオランダで開催された国際戦の飯島杯だ。イギリスでは現在、福岡大濠高校出身の簑原氏が通常の稽古や代表練習に加え、自主稽古を行なっている。この半年で若手代表選手は週5の稽古をこなした。他国の分析もネット上の動画などから綿密に行い、EKCに臨んだという。元々、動画で熱心に研究を行うような選手たちの集まりだ。乾いた砂が水を吸うように、剣道の知識を得ているのではないだろうか。今後の展望について選手たちは「ヨーロッパはもちろん、強豪国を倒し世界でもチャンピオンを狙う」と語る。イギリスの今後の活躍に注目だ。

愛に満ちたベルギーチーム。子どもの成長を支える大人たち

「まるで家族のよう」

外から見ていてそんな印象を受けたのがベルギーだ。

記者がヨーロッパ剣道を取材する中で、しばしば課題として聞くのが「剣道の継続」だ。途中でやめてしまう選手が多い。ジュニアであればなおさらだ。そんななか、ベルギーはジュニアも大人も、選手のほとんどが子供の頃から剣道を続けている。チームを主に構成するのは、若手の育成に力を入れている若駒剣士会と小鹿剣道クラブ。両道場は、ジュニア剣士たちのための国際大会も長く運営している。高段者の先生と若手が一丸となりジュニアを育成し、育てられたジュニアたちはさらに下の世代の面倒を見て育てる…。そんな理想的な環境が作られているように感じた。

今回、女子個人戦で優勝したF・ドント選手は次のように語った。

「試合場に入るときに、私は毎回、矢野先生(ドント選手の出身道場である小鹿剣道クラブの先生)の方を見るんです。先生はご存知ないかもしれないのですが、毎回試合の時にこうしてきました。一本取った時の感覚は…言葉では言い表せません。先生や家族、仲間に本当に感謝しています。この瞬間まで私を支えてくれた、私を信じてくれたみんなが、私のそばにいます。人生で忘れられない一日になりました」

コロナ前のある大会では、若駒剣士会のジュニアの選手が試合をする際、小さな子供たちがすぐ後ろに座って必死に応援する姿が印象的だった。剣道と仲間を愛するベルギーの人々の結束力が、女子個人優勝・3位入賞、男子個人3位入賞の結果に繋がったように思う。

「欧州の楽園」カナリア島の少年剣士

本大会で個人戦3位の N・メディナウォルポート選手は、「欧州の楽園」と名高いカナリア島出身。YouTubeで偶然観た全日本選手権の動画がきっかけで剣道に興味を持った。すぐに近くの道場を探して見学し、「素晴らしい競技」と感動し始めたという。剣道歴は4年。

「剣道を始めてから、毎日毎日一生懸命練習して、EKCに来ました。初めての出場なので、試合前はすごく緊張しました」と語る。準決勝で惜しくもT・アデインカ (イギリス)選手に敗れたが、今後も活躍に期待したい。

強豪ポーランド。コロナを経てもなお力強く

ジュニアの部で団体戦3位のポーランド。コロナ禍ではオンラインで練習を行い、面をつけての稽古が許されてからは定期的な練習を再開。大人の代表選手とともに、ジュニアも稽古を重ねた。また、国際大会にもできるだけ参加。最年長のT・ボロン選手はジュニアの国際大会では常連だ。現在18歳で剣道は11年継続。EKCに向けて2年間黙々と準備をしてきた。今回初出場のW・ウィアゼウスキ選手は16歳。剣道歴は4年半。もともと日本文化に興味を持っており、父の友人からの紹介がきっかけで剣道を始めた。同じく16歳のD・ザック選手は10年剣道を続けており、今回の大会は「ベストを尽くした」と語った。

ポーランドはジュニアの国際大会では存在感がある国の一つだが、コロナ禍を経ても心折れず、EKCに向けて準備をしてきたその姿に変わらぬ力強さを感じた。

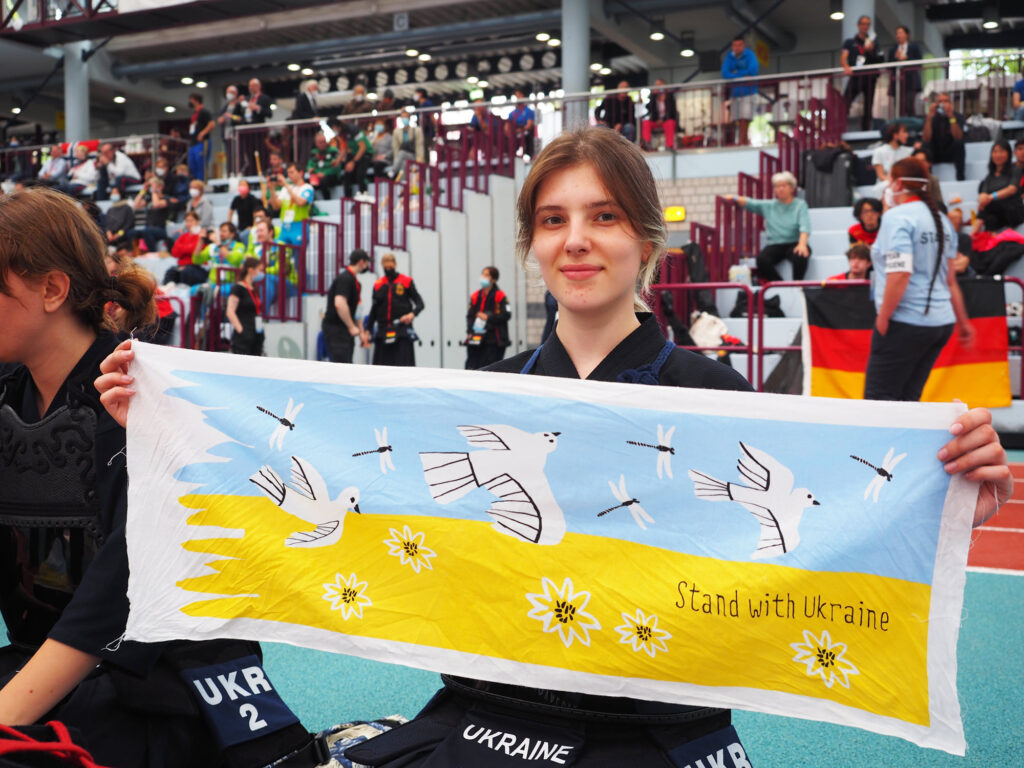

ウクライナ剣士たちも大会に参加

現在、世界から注目を集めるウクライナ。戦争の最中で「剣道どころではないのでは?」と思うかもしれないが、クラウドファンディングを実施してEKCに参加した。クラウドファンディングを企画したのは、パリ在住の剣士だ。各国に散り散りになったウクライナ剣士たちの旅費と大会参加費用をクラウドファンディングで捻出した。命が脅かされ、故郷を失う危機に見舞われながらも、なお竹刀を手に取る彼らにとって、剣道は音楽や絵画のように心を癒す「アート」に近い存在なのかもしれない。

ウクライナ剣道連盟会長のコスチャ氏は「EKCに参加することが希望になれば嬉しい。クラウドファンディングには多くのヨーロッパ・日本の剣士たちが参加してくれた。サポートをしてくれたことに、とても感謝している」と語る。試合会場側には偶然ウクライナ難民たちも滞在しており、試合の応援に駆けつけた。

この交流からは、 剣道が平和に寄与するという大きな希望を感じずにはいられない。

アフター・コロナ初の公式の国際試合

大陸全体がロックダウンで長く閉ざされたヨーロッパ。徐々にではあるが各国は剣道を再開し、記者が長く滞在するオランダではすでにマスク、シールドを着用せずに稽古をする剣士がほとんどだ。

異なる国、異なる感染対策がある中で、今回のEKCは試合会場内でのマスクの着用と、試合中のシールドの着用を感染対策としていた。試合中はシールドのみで、面を外したらマスクをして行動する必要がある。

ドイツに入国するためにはワクチン接種証明の提示もしくは検査で陰性である必要があるため、最低限の条件はクリアしているとみなされているようだった。

日本で実施されている試合ルールに関しては、早くから対応してきた国、対応が遅れた国など様々だった。国によってコロナに対する方針も異なる。社会の雰囲気も異なるはずだ。対応に違いがあるのは当然と言えばそうかもしれない。

ヨーロッパ大会ではジュニアの部が設けられていて、18歳まで出場可能。しかし、コロナの間に出場できなかった選手がいることに配慮して、今回は団体戦のみ大将は20歳、最年長のものが出るという特例措置がなされた。

また、大会の実施に関しては「ドイツだからこそ、コロナ後のEKC実施が可能となった」との声も聞こえた。32カ国もの参加国がある中で、施設を押さえ、大会をオーガナイズできたことは、ドイツ剣道連盟の組織力と大会運営の方々の並々ならぬ努力があったからこそ。

「EKCは、他国の友達に会うために来ている」といった声も記者の元に届いた。ヨーロッパは陸続きだからこそ、剣士たちは国を超えて剣を交え、友情を深めている。長く暗い我慢の年月が終わりを告げ、光が見えたような大会だった。

No Comments